Reaksi kimia adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan antarubahan

senyawa kimia.

[1] Senyawa ataupun senyawa-senyawa awal yang terlibat dalam reaksi disebut sebagai

reaktan. Reaksi kimia biasanya dikarakterisasikan dengan

perubahan kimiawi, dan akan menghasilkan satu atau lebih

produk

yang biasanya memiliki ciri-ciri yang berbeda dari reaktan. Secara

klasik, reaksi kimia melibatkan perubahan yang melibatkan pergerakan

elektron dalam pembentukan dan pemutusan

ikatan kimia, walaupun pada dasarnya konsep umum reaksi kimia juga dapat diterapkan pada

transformasi partikel-partikel elementer seperti pada

reaksi nuklir.

Reaksi-reaksi kimia yang berbeda digunakan bersama dalam

sintesis kimia untuk menghasilkan produk senyawa yang diinginkan. Dalam

biokimia, sederet reaksi kimia yang

dikatalisis oleh

enzim membentuk

lintasan metabolisme, di mana sintesis dan dekomposisi yang biasanya tidak mungkin terjadi di dalam sel dilakukan.

Persamaan reaksi digunakan untuk menggambarkan reaksi kimia. Persamaan reaksi terdiri dari

rumus kimia atau

rumus struktur

dari reaktan di sebelah kiri dan produk di sebelah kanan. Antara produk

dan reaktan dipisahkan dengan tanda panah (→) yang menunjukkan arah dan

tipe reaksi. Ujung dari tanda panah tersebut menunjukkan reaksinya

bergerak ke arah mana. Tanda panah ganda (

), yang mempunyai dua ujung tanda panah yang berbeda arah, digunakan pada

reaksi kesetimbangan. Persamaan kimia haruslah seimbang, sesuai dengan

stoikiometri,

jumlah atom tiap unsur di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom

tiap unsur di sebelah kanan. Penyeimbangan ini dilakukan dengan

menambahkan angka di depan tiap molekul senyawa (dilambangkan dengan

A, B, C dan

D di diagram skema di bawah) dengan angka kecil (

a, b, c dan

d) di depannya.

[2]

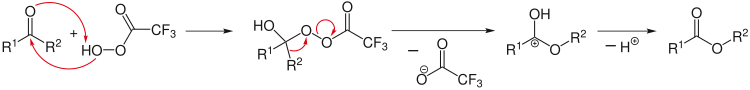

Reaksi

yang lebih rumit digambarkan dengan skema reaksi, tujuannya adalah

untuk mengetahui senyawa awal atau akhir, atau juga untuk menunjukkan

fase transisi.

Beberapa reaksi kimia juga bisa ditambahkan tulisan di atas tanda

panahnya; contohnya penambahan air, panas, iluminasi, katalisasi, dsb.

Juga, beberapa produk minor dapat ditempatkan di bawah tanda panah.

Analisis retrosintetik

dapat dipakai untuk mendesain reaksi sintesis kompleks. Analisis

dimulai dari produk, contohnya dengan memecah ikatan kimia yang dipilih

menjadi reagen baru. Tanda panah khusus (⇒) digunakan dalam reaksi

retro.

[3]

[sunting] Termodinamika

Reaksi kimia dapat ditentukan oleh hukum-hukum

termodinamika. Reaksi dapat terjadi dengan sendirinya apabila senyawa tersebut

eksergonik atau melepaskan energi. Energi bebas yang dihasilkan reaksi ini terdiri dari 2 besaran termodinamika yaitu

entalpi dan entropi]]:

[4]

- G: energi bebas, H: entalpi, T: suhu, S: entropi, Δ: perbedaan

Reaksi eksotermik terjadi apabila ΔH bernilai negatif dan energi dilepaskan. Contoh reaksi eksotermik adalah

presipitasi dan

kristalisasi, dimana sebuah padatan terbentuk dari gas atau cairan. Kebalikannya, dalam reaksi

endotermik,

panas diambil dari lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan

meningkatkan entropi sistem. Karena kenaikan entropi berbanding lurus

dengan suhunya, maka kebanyakan reaksi endotermik dilakukan pada suhu

tinggi. Kebalikannya, kebanyakan reaksi eksotermik dilakukan pada suhu

yang rendah. Perubahan temperatur kadang-kadang dapat mengubah arah

reaksi, seperti contohnya pada

reaksi Boudouard:

Reaksi antara

karbon dioksida dan

karbon untuk membentuk

karbon monoksida ini merupakan reaksi endotermik dengan suhu di atas 800 °C dan menjadi reaksi eksotermik jika suhunya dibawah suhu ini

[5]

Reaksi juga dapat diketahui dengan

energi dalam yang menyebabkan perubahan pada entropi, volume, dan

potensial kimia.

[6]

- U: energi dalam, S: entropi, p: tekanan, μ: potensial kimia, n: jumlah molekul, d: tanda yang artinya perubahan kecil

[sunting] Pengelompokan reaksi kimia

Beragamnya

reaksi-reaksi kimia dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam

mempelajarinya mengakibatkan banyaknya cara untuk mengklasifikasikan

reaksi-reaksi tersebut, yang sering kali tumpang tindih. Di bawah ini

adalah contoh-contoh klasifikasi reaksi kimia yang biasanya digunakan.

[sunting] Empat reaksi dasar

Dalam reaksi

kombinasi langsung atau

sintesis,

dua atau lebih senyawa sederhana bergabung membentuk senyawa baru yang

lebih kompleks. Dua reaktan atau lebih yang bereaksi menghasilkan satu

produk juga merupakan salah satu cara untuk mengetahui kalau itu reaksi

sintesis. Contoh dari reaksi ini adalah gas hidrogen bergabung dengan

gas oksigen yang hasilnya adalah air.

[7]

Contoh lainnya adalah gas nitrogen bergabung dengan gas hidrogen akan membentuk amoniak, dengan persamaan reaksi:

- N2 + 3 H2 → 2 NH3

[sunting] Dekomposisisi

Reaksi

dekomposisi atau

analisis adalah kebalikan dari reaksi sintesis. Sebuah senyawa yang lebih kompleks akan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana.

[7][8] Contohnya adalah molekul air yang dipecah menjadi gas oksigen dan gas hidrogen, dengan persamaan reaksi:

- 2 H2O → 2 H2 + O2

[sunting] Penggantian tunggal

Dalam

reaksi penggantian tunggal atau

substitusi,

sebuah elemen tunggal menggantikan elemen tunggal lainnya di suatu

senyawa. Contohnya adalah logam natrium yang bereaksi dengan asam

klorida akan menghasilkan

natrium klorida atau garam dapur, dengan persamaaan reaksi:

- 2 Na(s) + 2 HCl(aq) → 2 NaCl(aq) + H2(g)

[sunting] Penggantian ganda

Dalam reaksi penggantian ganda, dua senyawa saling berganti

ion atau ikatan untuk membentuk senyawa baru yang berbeda.

[7] Hal ini terjadi ketika kation dan anion dari 2 senyawa yang berbeda saling berpindah tempat, dan membentuk 2 senyawa baru.

[8] Rumus umum dari reaksi ini adalah:

- AB + CD → AD + CB

Contoh dari reaksi penggantian ganda

adalah timbal(II) nitrat bereaksi dengan kalium iodida untuk membentuk

timbal(II) iodida dan kalium nitrat, dengan persamaan reaksi:

- Pb(NO3)2 + 2 KI → PbI2 + 2 KNO3

Contoh

lainnya adalah natrium klorida (garam dapur) bereaksi dengan perak

nitrat membentuk natrium nitrat dan perak klorida, dengan persamaan

reaksi:

- NaCl(aq) + AgNO3(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(s)

[sunting] Oksidasi dan reduksi

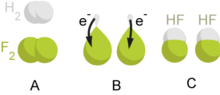

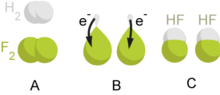

Ilustrasi dari reaksi redoks (reduksi oksidasi)

Reaksi

redoks dapat dipahami sebagai transfer elektron dari salah satu senyawa (disebut

reduktor) ke senyawa lainnya (disebut

oksidator). Dalam proses ini, senyawa yang satu akan teroksidasi dan senyawa lainnya akan tereduksi, oleh karena itu disebut

redoks. Oksidasi sendiri dimengerti sebagai kenaikan

bilangan oksidasi, dan reduksi adalah penurunan

bilangan oksidasi.

Dalam prakteknya, transfer dari elektron ini akan selalu mengubah

bilangan oksidasinya, tapi banyak reaksi yang diklasifikasikan sebagai

reaksi redoks walaupun sebenarnya tidak ada elektron yang berpindah

(seperti yang melibatkan ikatan

kovalen).

[9][10]

Contoh reaksi redoks adalah:

- 2 S2O32−(aq) + I2(aq) → S4O62−(aq) + 2 I−(aq)

- Yang mana I2 direduksi menjadi I- dan S2O32- (anion tiosulfat) dioksidasi menjadi S4O62-.

Untuk mengetahui reaktan mana yang akan menjadi agen pereduksi dan mana yang akan menjadi agen teroksidasi dapat diketahui dari

keelektronegatifan elemen tersebut. Elemen yang mempunyai nilai keelektronegatifan yang rendah, seperti kebanyakan unsur

logam,

maka akan dengan mudah memberikan elektron mereka dan teroksidasi -

elemen ini menjadi reduktor. Kebalikannya, banyak ion mempunyai bilangan

oksidasi tinggi, seperti

H2O2,

MnO4-,

CrO3,

Cr2O72-,

OsO4) dapat memperoleh satu atau lebih tambahan elektron, sehingga disebut oksidator.

Jumlah elektron yang diberikan atau diterima pada reaksi redoks dapat diketahui dari

konfigurasi elektronn elemen reaktannya. Setiap elemen akan berusaha untuk menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti konfigurasi elemen

gas mulia.

Logam alkali dan halogen akan memberikan dan menerima satu elektron.

Elemen gas alam sendiri sebenarnya tidak aktif secara kimiawi.

[11]

Salah satu bagian penting dalam reaksi redoks adalah reaksi

elektrokimia,

dimana elektron dari sumber listrik digunakan sebagai reduktor. Reaksi

ini penting untuk pembuatan elemen-elemen kimia, seperti

klorin[12] atau

aluminium. Proses kebalikan dimana reaksi redoks digunakan untuk menghasilkan listrik juga ada dan prinsip ini digunakan pada

baterai.

[sunting] Reaksi asam-basa

Reaksi asam-basa adalah reaksi yang mendonorkan proton dari sebuah molekul

asam ke molekul

basa. Disini,

asam berperan sebagai donor proton dan

basa berperan sebagai akseptor proton.

- Reaksi asam basa, HA: asam, B: Basa, A–: basa konjugasi, HB+: asam konjugasi

Hasil dari transfer proton ini adalah

asam konjugasi dan

basa konjugasi.

[13]

Reaksi kesetimbangan (bolak-balik) juga ada, dan karena itu asam/basa

dan asam/basa konjugasinya selalu dalam kesetimbangan. Reaksi

kesetimbangan ini ditandai dengan adanya

konstanta diasosiasi asam dan basa (

Ka dan

Kb) dari setiap substansinya. Sebuah reaksi yang khusus dari reaksi asam-basa adalah

netralisasi dimana asam dan basa dalam jumlah yang sama akan membentuk

garam yang sifatnya netral.

Reaksi asam basa memiliki berbagai definisi tergantung pada konsep asam

basa yang digunakan. Beberapa definisi yang paling umum adalah:

-

- Definisi Arrhenius: asam berdisosiasi dalam air melepaskan ion H3O+; basa berdisosiasi dalam air melepaskan ion OH-.

- Definisi Brønsted-Lowry: Asam adalah pendonor proton (H+) donors; basa adalah penerima (akseptor) proton. Melingkupi definisi Arrhenius

- Definisi Lewis:

Asam adalah akseptor pasangan elektron; basa adalah pendonor pasangan

elektron. Definisi ini melingkupi definisi Brønsted-Lowry.

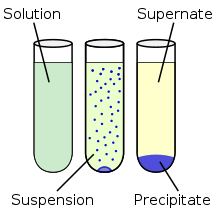

Presipitasi

adalah proses reaksi terbentuknya padatan (endapan) di dalam sebuah

larutan sebagai hasil dari reaksi kimia. Presipitasi ini biasanya

terbentuk ketika konsentrasi ion yang larut telah mencapai batas

kelarutan[14] dan hasilnya adalah membentuk

garam.

Reaksi ini dapat dipercepat dengan menambahkan agen presipitasi atau

mengurangi pelarutnya. Reaksi presipitasi yang cepat akan menghasilkan

residu mikrokristalin dan proses yang lambat akan menghasilkan

kristal tunggal. Kristal tunggal juga dapat diperoleh dari

rekristalisasi dari garam mikrokristalin.

[15]

[sunting] Reaksi dalam kimia organik

Dalam kimia organik, banyak reaksi yang dapat terjadi yang melibatkan

ikatan kovalen diantara atom karbon dan heteroatom lainnya seperti

oksigen,

nitrogen, atau atom-atom

halogen lainn

orbital

s-p membentuk ikatan sigma

orbital

s-p membentuk ikatan sigma orbital

p-p membentuk ikatan sigma

orbital

p-p membentuk ikatan sigma